为深入贯彻习近平总书记关于思政课建设的重要讲话和指示精神,全面落实新时代学校思想政治理论课改革创新要求,进一步加强思政课教师队伍建设。7月15日至21日,江西飞行学院马克思主义学院组织思政课教师赴贵州师范大学,参加2025年全国高校思想政治理论课教师社会实践暑期研修活动。

研修伊始,一场隆重的开班仪式为本次实践研修活动拉开了序幕。贵州师范大学马克思主义学院副院长宋小红介绍了马克思主义学院概况、研修安排和注意事项,强调了思政课教师参加实践研修的意义及研修纪律,希望全体教师珍惜研修机会,深入学习,相互交流,将实践中的宝贵经验转化为教学的生动素材,不断提升思政课的亲和力和实效性。

开班仪式后,一场关于“红军长征与长征精神”的专题报告带领教师们穿越历史时空,重温那段波澜壮阔的革命岁月。贵州师范大学李俊教授从长征的历史背景、行军路线和战略意义等方面进行了深入解读,通过详实的史料、生动的故事,深刻阐释了长征精神的丰富内涵和时代价值。教师们深刻认识到长征不仅是一次人类精神和意志的伟大远征,更是一部生动的思政教材。

参观“爱国主义教育基地”让教师们追求红色足迹,感悟爱国情怀。

在曾关押张学良、杨虎城两位爱国将领的黔灵山麒麟洞,杨庭老师现场讲授《麒麟洞与爱国将领》,全体教师重温了爱国将领张学良、杨虎城在国家利益、民族利益与个人利益冲突中,把国家、民族大义置于首位的生动故事。

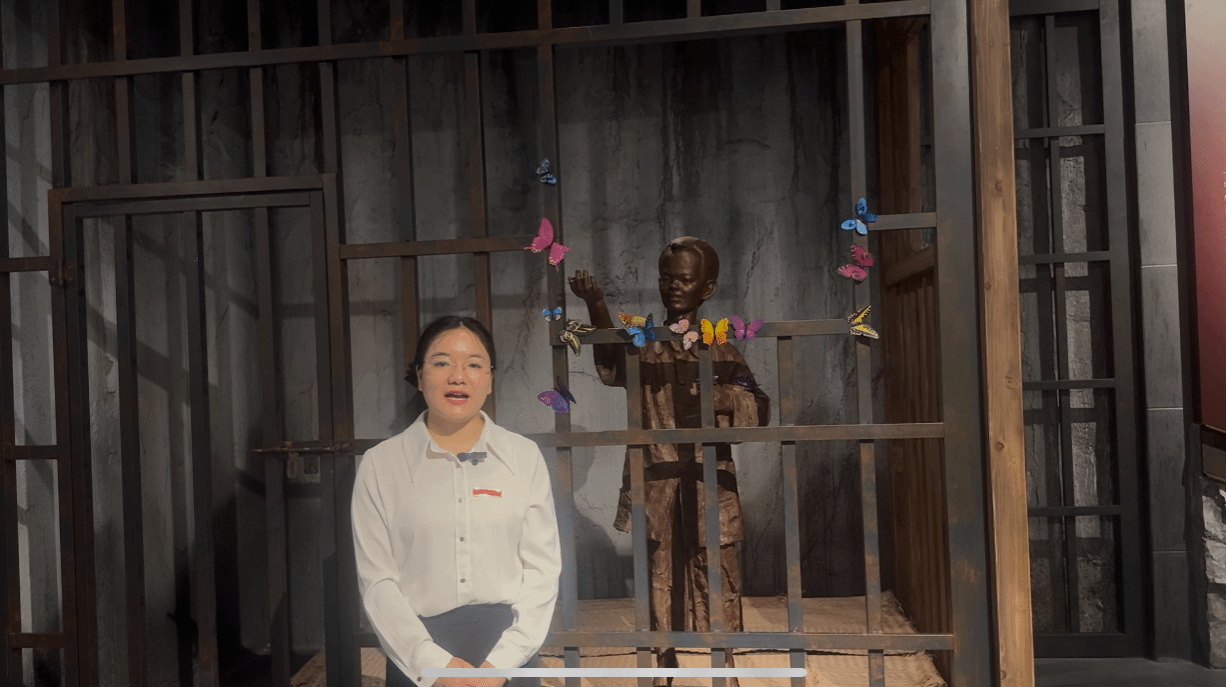

息烽集中营是国民党在西南地区设立的规模最大、管理最严、级别最高的秘密监狱,由设于息烽阳郎坝的本部和玄天洞囚禁处组成。息烽集中营阴森旧址,见证了先烈们在黑暗中不屈抗争的英勇身影。在息烽集中营革命历史纪念馆关押“小萝卜头”的囚房现场,刘立贞老师结合学习参观以《信仰的微光 永不凋谢的“小萝卜头”》为题讲述了生于乱世,长于囚笼,却从未放弃对光明追寻的“小萝卜头”的故事。

“重走长征路”让教师们身临其境,触摸历史的脉搏。

遵义会议旧址前,高笋元老师以《遵义会议——生死攸关的伟大转折》为题讲述了遵义会议召开的具体过程及其在最危急关头挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命的伟大历史意义。在遵义会议陈列馆内,老师们驻足凝视,结合见证着中国革命伟大转折的关键时刻的一张张珍贵照片、一件件历史文物,体会那段惊心动魄的历史,深刻感悟中国共产党人坚定信念、坚持真理、独立自主、团结统一的宝贵精神。

来到庄严肃穆的“红军山”——遵义红军烈士陵园,怀着对革命先烈的无限崇敬与深切缅怀,全体教师在苍松翠柏间拾级而上。应美星老师在巍峨的烈士纪念碑前,以《红军山上红军坟 桑木垭中军民情》为题,深情讲述了卫生员龙思泉烈士的感人事迹。这位年仅18岁的红军战士,在1935年长征途中为救治当地百姓而壮烈牺牲,用短暂的生命诠释了“为人民服务”的深刻内涵。应老师通过翔实的历史细节,生动再现了龙思泉冒雨出诊、彻夜救治乡亲,最终因追赶部队而遇害的感人场景,以及当地百姓冒着生命危险安葬烈士、世代守护“红军坟”的动人故事,让在场教师深刻体悟到红军与人民群众生死与共、鱼水情深的革命情怀。

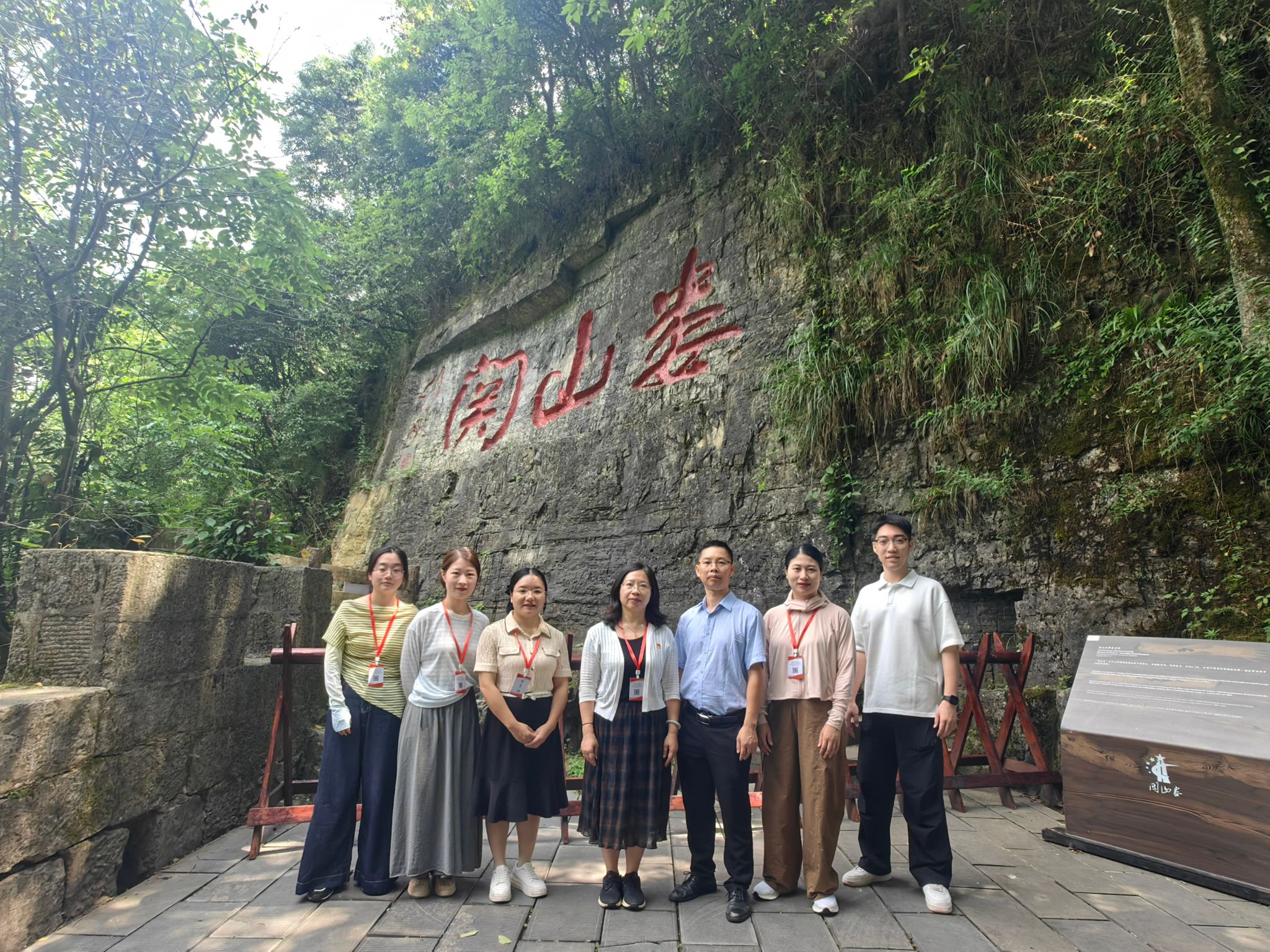

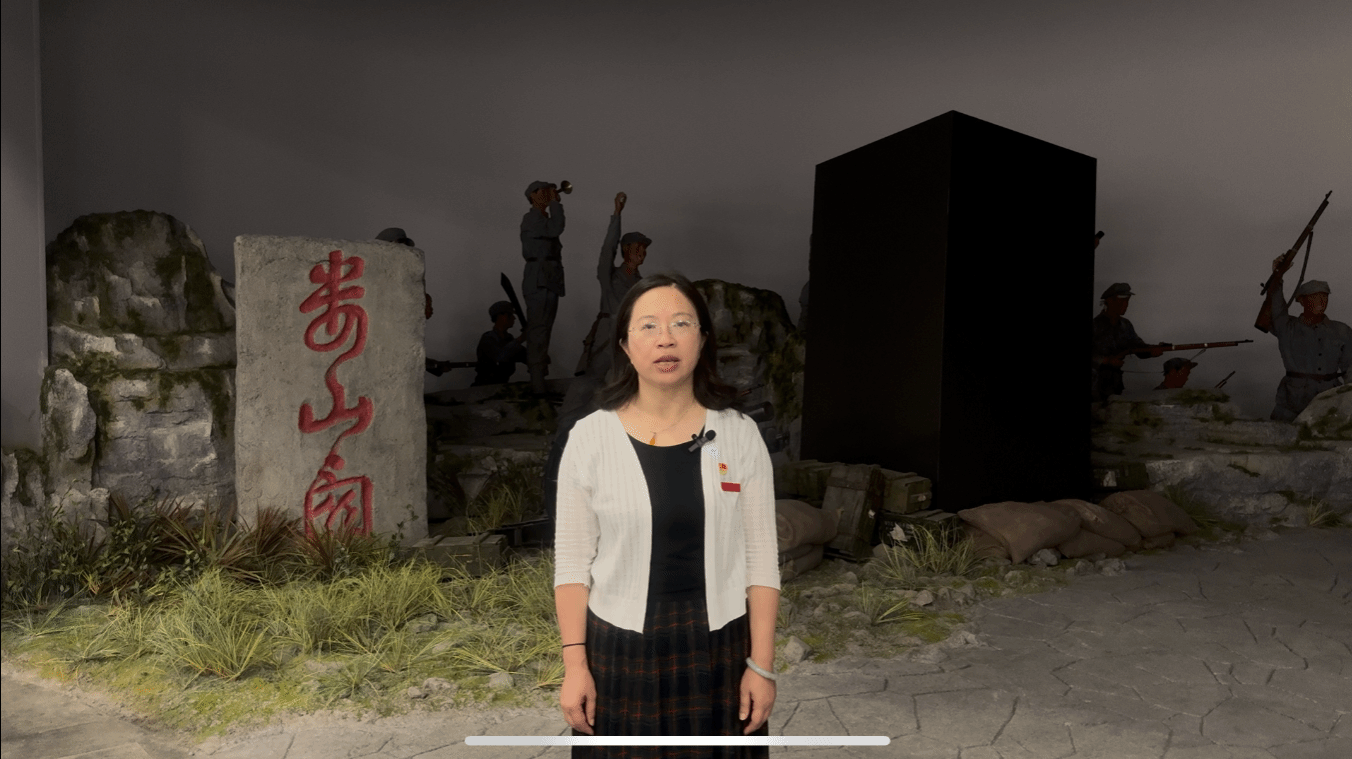

娄山关千峰万仞,重崖叠峰,峭壁绝立,若斧似戟,直刺苍穹,素有“一夫当关,万夫莫开”之称。娄山关上,硝烟虽已散去,但当年激烈战斗的场景仍历历在目,红军战士们的英勇顽强令人动容。在娄山关红军战斗遗址陈列馆中黄国英老师讲述了《娄山关——长征精神的不朽丰碑》的微党课,带领全体教师诵读了毛泽东同志于1935年2月红军二次占领娄山关,取得娄山关大捷后创作的长征途中最为悲壮的著名词句《忆秦娥·娄山关》。

枫香镇苟坝村,掩映于绿色田园中,别具一格,错落有致,历史与现实辉映。苟坝会议会址留存着革命先辈们高瞻远瞩、果敢决策的智慧光芒。在苟坝会议旧址前罗淦老师通过录制《苟坝会议》思政微课。回顾了1935年3月12日,中央在苟坝召开政治局扩大会议,撤销进攻打鼓新场的计划,避免了中央红军遭受覆灭危险的历史场景。

红军四渡赤水纪念园生动再现了红军战士们在赤水河畔巧妙周旋、出奇制胜,最终在运动中创造战机,彻底跳出敌军包围圈,实现从战略被动到战略主动的的军事奇迹。牛晓老师在巍峨的纪念塔前,以《四渡赤水:智慧与勇气的红色传奇》为题,通过详实的史料和生动的讲述,深入剖析了这一经典战例,充分展现了毛泽东军事思想的光辉,彰显了红军将士不畏强敌、敢打必胜的革命英雄主义精神,以及实事求是、灵活机动的战略智慧。

本次研修活动以“重走长征路 弘扬长征精神”为主题,以推动江西省《红色文化》课“一课多师”省级示范团队建设为目标,以打造具有学校特色的《红色文化》课程体系为重点,采取“专家讲座+实践研修+现场微课”的研修模式,帮助思政课教师们在学习研修中深刻感悟伟大的长征精神,切实将红色文化资源有效转化为思政课教育教学资源,打造“行走的思政课”育人品牌,让长征精神在新时代思政课教学中绽放新的时代光芒。

(文/杨庭 图/综合 一审/潘则希 二审/罗鑫 终审/黄国英)